こども性暴力防止法の概要と法人が対応すべきこと①~概要編~

こども性暴力防止法の概要と法人が対応すべきこと①~概要編~

2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行される予定です。施行日は1年後です。特に注目すべき点は国のデータベースを利用し性犯罪履歴がないか犯罪事実確認ができるようになることで、これは日本版DBSともいわれています。法人は、今から制度の内容を理解し、職員への周知と就業規則等の整備が必要になります。そこで、まずは「コラム①~概要編~」として制度の概要についてお伝えします。

目次

1.性暴力とは

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。また、教育・保育などの場において、性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、皆で注意し、防止していくことが必要です。

「性暴力」の例

- 身体への接触・性交など

- わいせつな言動

- ポルノ等を見せる

- のぞき、盗撮など

「不適切な行為」の例

- こどもとSNS上で私的なやり取りを行う

- 私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する

- 休日にこどもと二人きりで会う

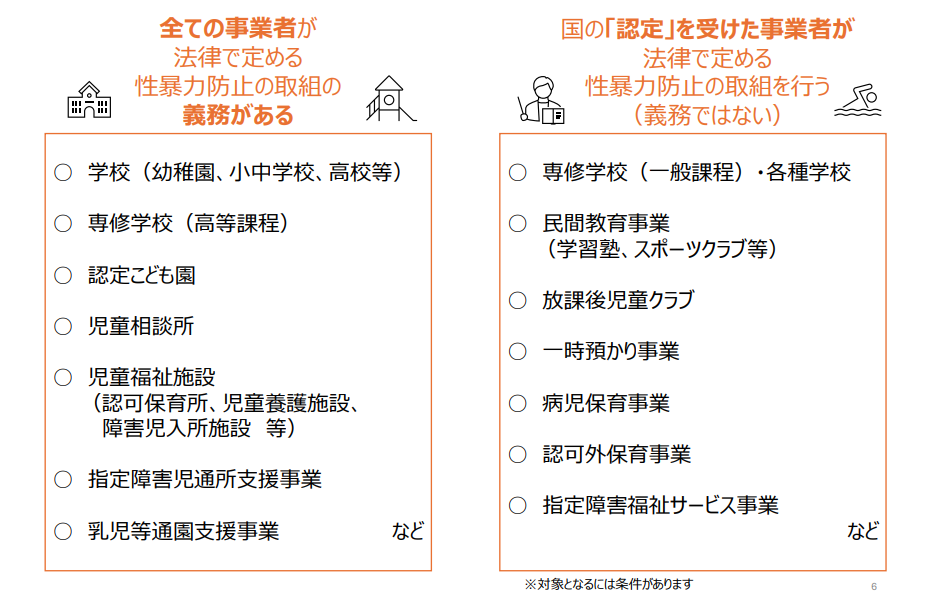

2.「性暴力防止の取組」が義務となる対象事業者

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、「性暴力を防ぐための取組」を行うことが義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)のこどもが関わる事業者は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、企業主導型保育園については、認可外保育事業になりますので、制度の対象とするには認定を受ける必要があります。

3.「性暴力防止の取組」が義務ではない対象事業者の認定

国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されます。また、「認定マーク」を広告などに使えるようになります。

保護者が事業者を選ぶ際に、「性暴力防止の取組」をしている事業者かどうか確認した上で選べるようになります。

認定を受けるには、認定の基準をクリアし、オンライン申請、手数料を支払う必要があります。具体的な手続きについては、今後マニュアルが策定される予定です。

こどもや保護者の安心安全を担保するために、義務ではない事業者についても認定を受けることを前向きに検討したほうが良いと考えます。

4.対象となる業務

「性暴力防止の取組」については、事業者に雇用される方のうち次の業務が対象となります。雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。

- 教員、保育士等、こどもと常に接する職種

- 事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、実態に応じて判断

【判断のポイント】

業務の実態が次の3つの要件を満たすものが該当します。

- 支配性(児童等に対する教育、保育等を通じて、支配的・優越的立場に立つこと)

- 継続性(教育、保育等を通じて児童等と生活を共にするなどして、こどもに対して継続的な人間関係を持つこと)

- 閉鎖性(保護者や他の従事者の監視が届かず、他者の目に触れにくい状況の下で教育・保育等を提供すること)

5.対象事業者に求められる 「性暴力防止の取組」の措置等

(1)安全確保措置

① 日頃から取り組むこと

- いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。

- こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。

- こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。

② 性暴力が起こった場合に取り組むこと

- こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。

- こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。

④ 性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

- こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪の履歴がないかの確認(犯罪事実確認)を行う。

- 過去に性犯罪の履歴があった場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない等の配置転換を行う(防止措置)。

(2)情報管理措置

事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。

① 日ごろから取り組むこと

- 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。

- 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。

- 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。

- 新たに開発するシステムでのみ犯歴情報を扱う(別の記録・保存は極力控える)。

- 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。

② 情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと

- 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告する。

※犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。

こども性暴力防止法の概要と法人が対応すべきこと②~対応編~のコラムもご参照ください。

新たな情報が入りましたら、随時、保育イノベーションでも情報発信を致します。

【参考資料】

3/11(水)に「こども性暴力防止法・カスハラ対策セミナー」を開催いたします。

労務管理の観点から見ると、法律施行前の「就業規則の見直し」や「雇用契約の整備」こそが、園と職員を守る一番の備えとなります。

本セミナーでは、社会保険労務士法人ワーク・イノベーション代表の菊地加奈子が、最新の法改正情報に基づき、社労士の視点から「トラブルを未然に防ぐための労務整備」に重点を置いて解説します。